Dragon Money casino🐉

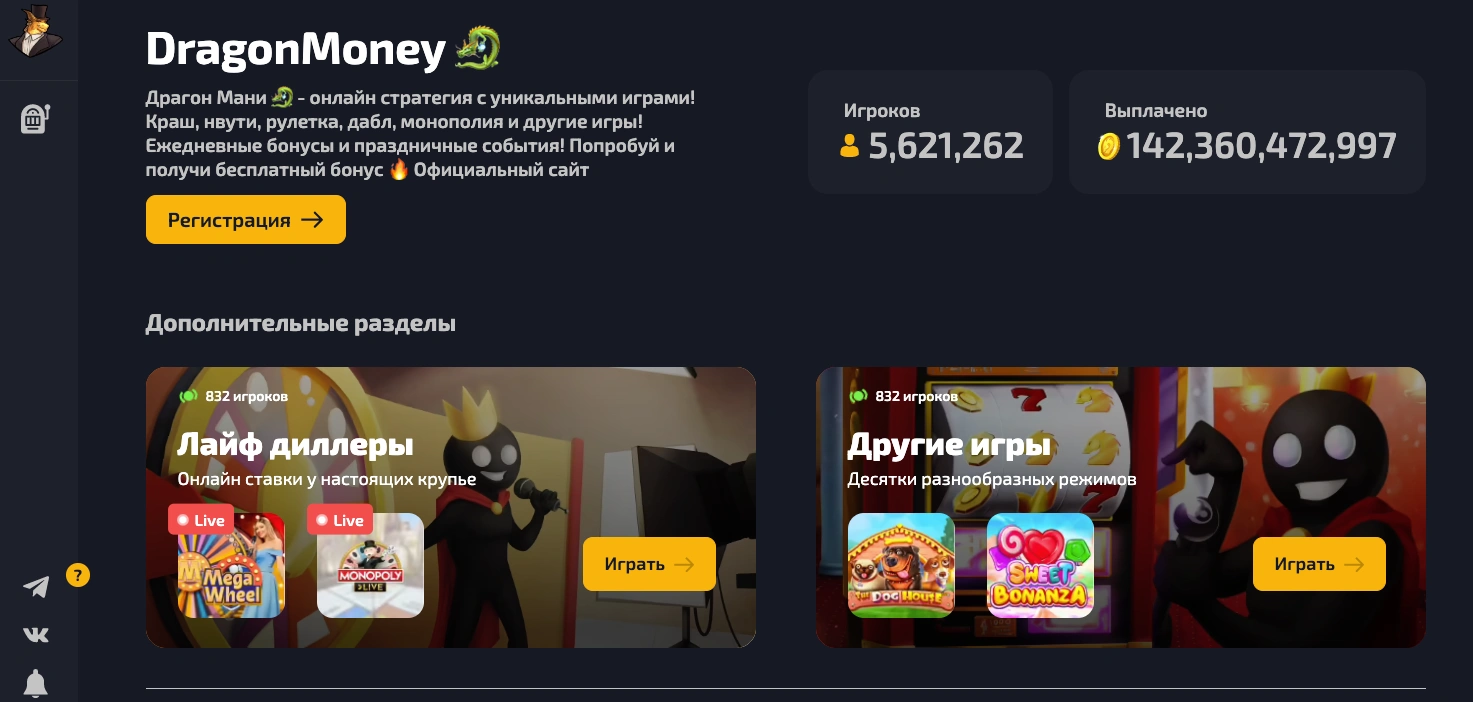

Dragon Money — надежное онлайн казино и один из наиболее узнаваемых азартных ресурсов у русскоязычной аудитории гэмблеров. Данный игровой проект функционирует с 2019 года, принадлежит оператору International Business Systems S.R.L. На сайте Dragon Money представлены сотни качественных продуктов от ведущих поставщиков софта. Эти слоты и симуляторы пользуются спросом благодаря честным и быстрым выплатам, а сама площадка популярна благодаря своей щедрой системе бонусов и наличию реферальной программы.

Драгон Мани казино онлайн имеет секрет, который позволил ему заручиться поддержкой тысяч профессиональных игроков в рунете и не только. Во-первых, это наличие всех необходимых лицензий и сертификатов, как непосредственно для ресурса, так и для всех игровых автоматов в лобби. Во-вторых, пользователи его ценят из-за наличия возможности выполнения проверки предложенного софта на честность. А еще у заведения есть собственные уникальные мини игры — настоящий эксклюзив, который просто не может остаться незамеченным.

Подробнее о Dragon Money казино

Как уже говорилось выше, проект Dragon Money Casino успешно работает с 2019 года и может похвастаться потрясающей подборкой игр, состоящей из нескольких сотен слотов, лотерей и квест игр. Владельцы заведения решили первоочередно сделать ставку на качество предложенного контента, а уникальной фишкой его стал встроенный контроль честности результатов спинов и партий. Посетители сайта имеют возможность лично проверять исход любой игры на избранном сервисе (ГСЧ). Дополнительно на площадку разработчиками были добавлены все самые востребованные в нише iGaming направления для пополнения счета и вывода средств с автоматической обработкой транзакций.

Со временем ассортимент игр Драгон Мани увеличился до нескольких сотен разнообразных в плане жанров и технических характеристик автоматов, отличающихся качественным графическим оформлением. На сайт была добавлена внушительная категория с лотереями, а еще интерактивный чат для общения. И уже сегодня Dragon Money Casino официальный сайт представляет собой популярный многофункциональный портал для азартных игр в интернете международного формата, на котором ежедневно регистрируется несколько тысяч. новых пользователей.

Обзор Драгон Мани: в чем секрет популярности сайта

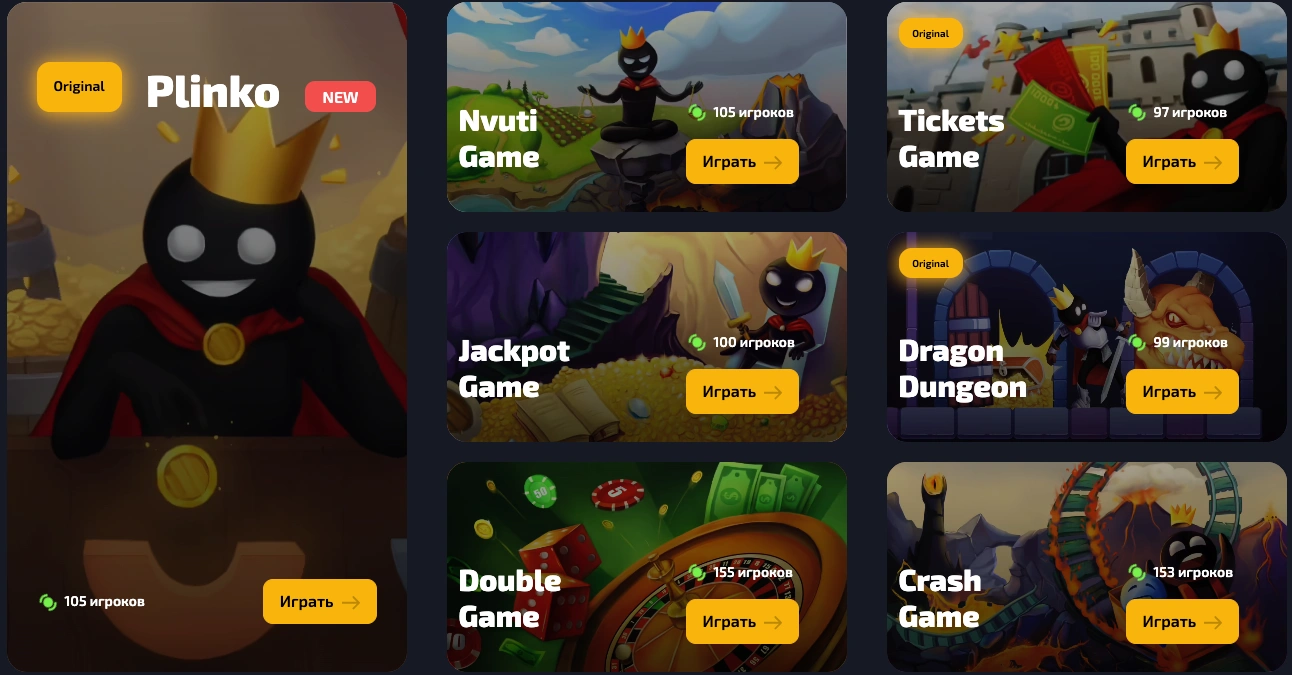

Первые игровые ресурсы в интернете появились чуть более тридцати лет назад, и вполне ожидаемо они не только не утрачивают популярности, но и стремительно развиваются. Для фанатов разнообразия одним из основных преимуществ игры в онлайне является достойный ассортимент развлечений, с которым на данный момент уже не могут соперничать оффлайн заведения. В коллекции на сайте Драгон Мани и зеркале можно найти:

- классические слоты, сюжетные и автоматы с обилием бонусных опций;

- различные варианты рулетки;

- Live игры, то есть такие, которые пользователи могут запускать в режиме реального времени;

- аркадные игры и популярные квесты.

Чтобы начать играть, не нужна традиционная регистрация — в Драгон Мани вход осуществляется путем авторизации через социальные сети. Полным перечень доступных игр можно посмотреть в меню на сайте. Но мы рекомендуем для большего удобства использовать фильтры — это поможет отсортировать игры по новизне и популярности.

Топ самых востребованных игровых автоматов выведен сразу на главной странице ресурса. Большинство их представленных в лобби слотов уже успели получить массу положительных отзывов у гэмблеров. Они вызывают интерес в первую очередь своими простыми правилами, а также реальной возможностью получить крупные выигрыши.

Большинство игр на сайте доступны для тестирования в бесплатном режиме с использованием приветственных бонусов. Исключением являются только раздел игр с живыми дилерами — тайтлы в категории Live Casino доступны при внесении депозита.